لفترة من الزمن بدا أن عالم الشبكات سيحتوي على قدر أكبر من الديمقراطية، فقد طمأننا زعماء وادي السيليكون أن التكنولوجيا التي يصنعونها ستجعل الأنظمة الدكتاتورية بائدة، وتخلق مجتمعا شفافا يتمتع مستخدموه بالتعبير عن آرائهم، لكن هذا لم يتحقق، فما إن وضعت الحروب التقليدية أوزارها حتى ثارت حروب من نوع جديد، ستكون موضوع حلقة بعنوان حرب الشبكات من سلسلة “عالمنا المتشابك” التي عرضتها الجزيرة الوثائقية.

حرب الشبكات

كانت الصراعات في السابق تدور بين جيشي دولتين منظمتين هرميا، وتنتقل الأوامر من القادة عبر الصفوف حتى خط المواجهة، لكن الأعداء الآن أصبحوا يملكون شبكات لامركزية يصعب تدميرها، وبعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر كانت ردة الفعل الأولى لإدارة بوش أن لاحقت طالبان في أفغانستان، وبدأت غزوا عسكريا واسع النطاق للعراق عام 2003، فهذا الرد هو ما بُرمِجت عليه سلفا الإدارة الأمريكية.

بدت المهمة بسيطة عندما وصل اللواء “ستانلي ماكرستال” بصفته قائدا للقوات الخاصة عام 2003، ولكن هذا كان قبل أن يعرفوا من هو عدوهم الجديد. يقول “ماكرستال”: شهدنا ظهور شبكة إرهابية أصبحت لاحقا تنظيم القاعدة في العراق، ودرسنا تركيبتها فوجدنا أنها تتبع التنظيم الهرمي المستخدم في التنظيمات المشابهة، وفي يناير/كانون الثاني 2004 اكتشفنا أن هذا التسلسل غير موجود.

ويتابع: لقد ظننا أن إصابة أميرهم أو رجلهم الثاني قد يخلخل الانسجام بين صفوفهم، ولكن اكتشفنا أن شبكتهم مرنة بحيث يتكيفون مع الأوضاع الجديدة ويتمددون، كما اكتشفنا أن لديهم بنية وسائل لتوصيل المعلومات بسرعة استثنائية، فقررنا أننا بحاجة لنكون شبكة أيضا، وبحثنا في أسرع الطرق لتوصيل المعلومات إلى أفراد الشبكة بفاعلية ومصداقية فاكتشفنا أن ذلك لن يكون إلا بتكنولوجيا المعلومات.

بدا أن تنظيم القاعدة في العراق هُزم ودمِّرت شبكته، لكن الانسحاب السريع من العراق وانتقال “ماكرستال” إلى مهمة أخرى في أفغانستان جعل بقايا شبكة القاعدة تعيد تجميع ما بقي من أفرادها في شبكة أخرى أشد شراسة، وكانت هذه الشبكة هي “داعش”.

على مدى سنوات طور الجيش الأمريكي عقيدة الحرب الإلكترونية التي تركز على دور الفيروسات والبرمجيات الخبيثة في التجسس على شبكة العدو الحاسوبية وربما السيطرة عليها، وساد الخوف من ظهور قوة معادية تخترق البرمجية التي تعمل على البنية الأساسية الأمريكية، لكن كل هذا التركيز على القوة الإلكترونية قاد الغرب إلى إهمال شكل بديل من أشكال حرب الشبكات، وهو حرب المعلومات.

أدركت سلالة جديدة من قراصنة الحاسوب إمكانيات وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن هدفها تجنيد جيل جديد من المتطرفين، بل اختراق السياسة الغربية نفسها، واستغلوا بشراسة ضعف الشبكات، وكانت مدينة توينفولز في ولاية آيداهو إحدى أهداف الحملة، بجعلها بؤرة لعاصفة من الأخبار الكاذبة المدبرة.

فقد استقبلت المدينة عددا من اللاجئين العراقيين والسودانيين ضمن برنامج إعادة التوطين الفدرالي. يقول “ناذان براون” وهو صحفي يغطي السياسة ولقاءات نادي الروتاري في المدينة: نحن في مجمع “فاونروك” السكني، في يونيو/حزيران 2016 اعتدى ثلاثة صبيان لاجئين على فتاة عمرها خمسة أعوام في إحدى غرف الغسيل، وعندما ظهر الخبر أثار عاصفة سياسية.

كانت الفتاة أمريكية بيضاء، أما الصبية فلاجئون، وهذه هي الحقيقة التي ولّدت عاصفة من الأخبار الكاذبة اجتاحت المدينة. وكانت الانتخابات الرئاسية جارية، ومثّلت الهجرة وإعادة توطين اللاجئين قضايا رئيسية في تلك الانتخابات، لذا كانت تشغل بال الناس هنا.

يقول عمدة المدينة: كان مركز الشرطة يحقق ضمن عملية منتظمة، وفي مرحلة ما أعاد أحدهم صياغة الخبر كالتالي: “اغتصاب فتاة ذات خمس سنين من قبل لاجئين بعد تهديدها بالسكين”، وتبين أن الرواية المزعومة على الإنترنت لم تكن دقيقة أبدا، فلم يكن الصبية سوريين، ولم تتعرض الفتاة للاغتصاب، ولم تكن هنالك سكين.

ويضيف العمدة: ثم وصلني اتصال يقول إنني على الصفحات الأولى في عدة مواقع إخبارية، بعضها يدعم حملة “ترامب”، وصرنا عرضة لعدد من المواقع التي يؤلف كل واحد منها القصة على مزاجه، وصارت المدينة حديث الناس، وبات موضوع استقبال اللاجئين -وخصوصا المسلمين- الذي يجد صدى واسعا في أروقة حملة “ترامب”، يتفاعل بكثافة على منصات التواصل، وتبين أن جيشا من الروبوتات يقوم بإعادة نشر الخبر.

وكالة أبحاث الإنترنت.. جيش الساخطين على السياسة الأمريكية

كانت معركة حقيقية، محاربوها من الحسابات الوهمية والروبوتات، وأرضها مواقع التواصل، والمستهدفون كثر، منهم العمدة نفسه الذي تلقت زوجته تهديدا بالقتل عبر الهاتف، وظهر انقسام واضح في المدينة بعد انتشار الخبر. لم يكن السياسيون هم فقط من ساهموا في نشر هذه الأكاذيب، بل هناك أطراف أخرى خفية لها مصلحة في ترويج هذه الإشاعات.

في اغسطس/آب 2016 نظّم موقع “سكيور بوردرز” على فيسبوك وقفة احتجاجية أمام مبنى عمدة المدينة تحت شعار “المواطنون قبل اللاجئين”، وامتدت أصابع الاتهام نحو جماعات الشعبوية الأمريكية، وتبين لاحقا أن هذا الموقع وهميّ جرى تسجيله في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا، وتحديدا في مصنع المنشورات الاستفزازية الروسي في وكالة أبحاث الإنترنت.

درست “رينيه دايريستا” من مرصد ستانفورد للإنترنت، كيفية اختراق تكتيكات التضليل الروسية، وهي تقول: كانت لديهم فرق ومدراء حسابات يسمونهم الخبراء، وقد جرى تدريبهم على حياكة أحداث معينة في المجتمع الأمريكي، وتأتيهم تعليمات حول كيفية التواصل كأمريكيين.

أما “بن نيمو” خبير الاستخبارات المضادة في المجلس الأطلسي، فيقول: في أوج قوتها وظفت وكالة أبحاث الإنترنت الروسية 900 شخص، في مبنى من أربعة طوابق، تدار عملياتها على نطاق واسع ويشارك فيها خبراء يتقنون تسع لغات، هذا تهديد خاص ويتطلب عملا مضنيا.

ويعلق “أليكس ستاموس”، وهو مسؤول الأمن السابق في فيسبوك: لم يكن إنشاء مزرعة لنشر الاستفزازات أمرا سهلا، فقد تعين على الوكالة الروسية إنشاء جيش من الشباب الروس الساخطين الذين يمتلكون مهارات اللغة الإنجليزية، لدراسة المجتمع الأمريكي والادعاء بأنهم أمريكيون. كان هنالك قسم للرسوم، وهذه أشياء مهمة للتأثير على مجتمع أجنبي.

من غير المفاجئ تدخّل روسيا في الدول على هذا النطاق، خاصة مع وجود رئيس روسي كان عميلا سابقا للمخابرات السوفياتية، وكان هذا تكتيكا للدعاية المغرضة ظهر إبان الحرب الباردة، حين حاول كل فريق على طرفي الستار الحديدي تشويه صورة الفريق الآخر. ظهر ذلك جليا في عقد الثمانينيات عندما نشر السوفيات ورقة تتهم الأمريكيين بتصنيع “الإيدز” للتخلص من المثليين.

انتشرت هذه الورقة في 80 دولة، وفي 220 مجلة دورية بـ25 لغة، وعلى الرغم من سقوط الاتحاد السوفياتي وانهيار الاقتصاد الروسي، فإن القادة الجدد لم ينسوا فعالية نشر الإشاعات المغرضة في المجتمع الأمريكي، خصوصا بعد اكتشاف هشاشة الشبكات الاجتماعية الأمريكية على الإنترنت.

في 2016 أصبحت تكتيكات الحقبة القديمة تكلف ملايين الدولارات، ويساندها جيش بمئات الآلاف من الحسابات الوهمية لزعزعة المجتمع الأمريكي، وعلى مدى عامين متواصلين أسسوا للشعبوية والقبلية الجديدة. كانت بعض الحسابات تشيد بالشرطة، أولئك الجنود المجهولين الذين يضحون بسعادتهم من أجل المواطنين، بينما تتبنى صفحات أخرى بطش الشرطة الأمريكية بالملونين مثلا.

يقول “ديفيد لي” -وهو عالم اقتصاد بجامعة تسينغهوا في بكين-: أولا علينا أن نفهم أن الصين تحوي أكبر عدد من المهندسين على الإطلاق، ففي كل عام يتخرج 3.6 ملايين مهندس وباحث تكنولوجي، من أصل 8.2 ملايين خريج جامعي، بينما في أمريكا لا يتجاوزون 200 ألف، وثانيا هناك عدد هائل من المستهلكين، وثالثا فالقيادة الصينية تملك كلها الثقافة التكنولوجية، وبالمقابل فأكثر قادة الغرب من المحامين.

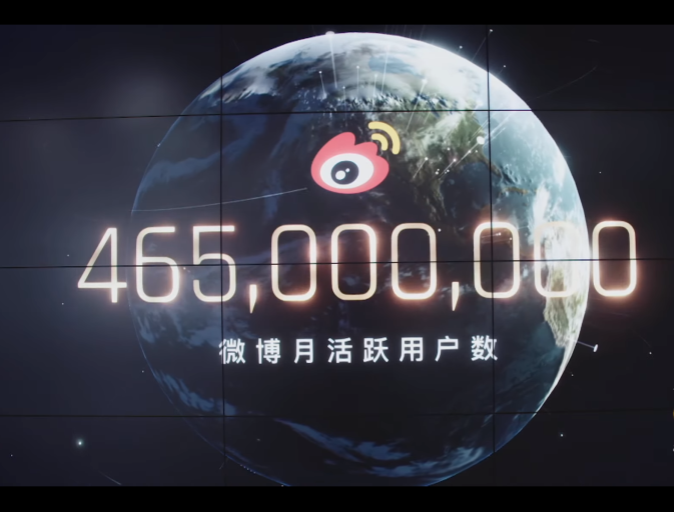

قمنا بالاطلاع على التحليلات السرية لإحدى أكبر شبكات التواصل في الصين، (سيناويبو) وهي خليط بين تويتر وإنستغرام وتويتر، وبلغ مجموع المستخدمين 465 مليونا في أبريل/نيسان 2019، ونشر في نفس الشهر حوالي 3 مليارات منشور، وبلغ عدد التفاعلات معها أكثر من 8 مليارات في الشهر ذاته. ولكنها مثل أي شبكة أخرى كانت تابعة للحزب الشيوعي الصيني.

الأولوية الأولى للجنة المكتب السياسي الدائمة هي التعامل مع أكثر ما يخشاه الحزب الشيوعي؛ وهو الاحتجاج السياسي، في الماضي اعتمد القادة الصينيون نظام الحكم الاستبدادي الذي أسسه ماو تسي تونغ، فقد عمد هذا الزعيم إلى إنشاء نظام رقابي صارم طال كل زاوية من حياة الناس، أما اليوم فقد أتيح للحزب سلاح آخر.

في الوقت الذي يستخدم الغرب شبكات التواصل للتعرف على رغبات الناس واستخدامهم كزبائن للمنتجات، فإن الحكومة الصينية تستخدم شبكات التواصل للرقابة الصارمة على الناس ومعرفة ميولهم السياسية واكتشاف من لهم توجهات في إثارة المشاكل، على حد وصف الحكومة.

كان الشائع أن عصر الشبكات سيضر بالحزب الشيوعي الصيني مثلما أضر بالاتحاد السوفياتي، ولكن هذا كان خاطئا تماما، إذ تتبع شبكات التواصل الصينية قواعد صارمة في مراقبة المحتوى المطروح للنقاش، فهي من جهة تلزم المستخدمين باتباع هذه القواعد بحذافيرها، ومن جهة تعطي نفسها الحق المطلق في حذف وتطويق كل ما تراه الشبكة منافيا لقواعدها.

إذا كنت تملك التطبيق المناسب على هاتفك في مدينة لانغفامغ جنوب بكين، فيمكنك التعرف على المتخلفين عن سداد ديونهم بتفاصيلهم الدقيقة، في دائرة نصف قطرها 500 متر. إن تطبيقا ائتمانيا مثل “ويتشات”، يمكنه التعرف على المتخلفين عن السداد والبضاعة التي اشتروها، ومن أي متجر، بل وماذا يقولون في محادثاتهم. ومن شأن أي مخالفة يقدمون عليها أن تقلل من رصيدهم الائتماني.

وبينما يحظى الملتزمون بالتعليمات وأصحاب النقاط العالية بمميزات ائتمانية تفضيلية من علي بابا، فإن الذين يخترقون التعليمات يمكن أن تصل عقوباتهم إلى إلغاء حجوزاتهم ومنعهم من السفر. إن فكرة “تليسكرين” في رواية “1984” للكاتب “جورج أورويل” تبدو أكثر تفاؤلا من النظام الرقابي الصيني، لكن هذه الرقابة الحديثة التي يراها الغرب انتهاكا، تبدو مقبولة وطبيعية في المجتمع الصيني.